Сергей Алпатов

Из кабинета музыки своей родной школы я вынес несколько сильных впечатлений, два из которых имеют непосредственное отношение к предмету настоящего разговора. Первое впечатление принадлежит классу шестому (на старый счёт), когда под диктовку писали: “Мы шли под грохот канонады...”, декламировали по строфам парта за партой: “...с весёлым другом барабаном, с огнём большевистским в груди!” и, наконец, распевали хором: “Погиб наш юный барабанщик, но песня о нём не умрёт!” Ни с того ни с сего на одном из уроков наш музыкант сам начал петь, но совсем иное: “Ребята, надо верить в чудеса...” И так это было пронзительно и задушевно, что я, преодолев робость и смущение, попросил списать слова и после урока вдохновенно копировал из тетрадочки: “...над бухтой, где отважный Грей нашёл свою Ассоль...” и так далее.

Другое впечатление принадлежит, очевидно, выпускному десятому классу. Тот же кабинет. Тот же скрип и запах линолеума. Но уже свежий ветер перестройки. Уже мы прошли по истории XX съезд и разоблачение культа личности, а на обществоведении штудируем материалы XXII съезда. И уже понятно, что “Ассоль” — это не только мои субъективные пристрастия, но и общечеловеческие ценности, а “юный барабанщик” — вроде как уже нет. И в этой музыкально-идеологической какофонии листаю одиноко брошенный в шкафу песенник тридцатилетней давности, на первой странице которого:

Там, где кедры шумят исполины,

Где могучие реки текут,

Там о Сталине мудром былины

У костра лесорубы поют...

Цитирую по памяти, так прочно засел в ней этот шедевр.

То, что текст пародировал сам себя, было очевидно. Перед мысленным взором так и стояла картинка: в короткие минуты отдыха ударные кадры Севлага — артисты больших и малых академических театров — поют былины собственного сочинения о мудром решении, круто изменившем их творческие биографии. Но одновременно вставал вопрос: сознавал автор процитированного текста трагическую иронию создаваемого образа или он был неизменно и искренне серьёзен?

Тот школьный вопрос можно переформулировать сегодня, когда я знаком не с одним сборником стихов такого рода («Сталин в песнях народов СССР», «Стихи и песни народов Востока о Сталине», «Сталинская конституция в поэзии народов СССР» и тому подобное). Что это — ремесленные поделки, серийные кирпичики в нерукотворный мавзолей (подобный египетским пирамидам, возводившимся заранее, ещё при жизни фараона)? Или всё-таки были не только искренние по намерениям, но и творческие по воплощению, и ценные по результатам попытки увековечить образ вождя народов?

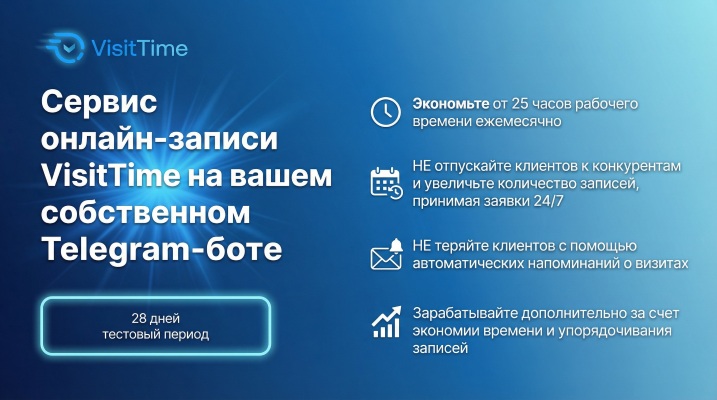

Реклама

В поисках ответа на поставленный вопрос возьмём произведения, принадлежащие не профессиональным авторам, а носителям живой фольклорной традиции, и рассмотрим тексты трёх родов: прозаические рассказы, эпические песни и лирику.

Фольклорная проза об исторических лицах существует в трёх жанровых формах: предания, сказки и анекдоты. Народные предания о царях, военачальниках, удалых атаманах объединяет одно общее свойство: деятельность видного исторического лица, популярного народного героя обязательно приурочена к конкретной местности — кургану, речному обрыву, лесной дороге, деревне, в которой живёт рассказчик. Сюжет рассказа ограничивается изложением одного-единственного факта проезда, остановки, встречи, разговора исторического лица с кем-то из местных жителей. Памятью о случившемся остаётся не только устное предание, но и материальный след, обычай, изменившееся название места:

“Деревня Вянга была. Когда камзол украли у Петра, он сказал:

— Ну! Вы — тигры!

Вот и переименовали её: Вытегра стала на месте Вянги”.

Другой вариант:

“Вот ПётрI, значит, отдыхал, уснул на воде, отдыхал и разделся, понимаешь? — у него это камзол вытянули, украли. А он не стал ни разыскивать, ни наказывать никого, а дал команду отлить чугунную медаль и написал на этой медали, что: «Вытегоры-воры, камзольники». И медаль эту в часовенке повесил. Уж вся надпись слиняла, как я её видел...”

Новеллистические сказки углубляют коллизию случайной встречи царя с его подданными, насыщают её авантюрно-психологическими подробностями, обогащают социально-нравственными суждениями. Таковы сюжеты о солдате, спасающем царя от разбойников, о беспечальном монастыре, о справедливых царских судах, о мудром крестьянине, сумевшем “потеребить гусей с Руси”:

“Не в каком месте крестьянин рубил дрова. Вдруг прибыл к нему неизвестной незнамой человек и говорит: «Бог-помощь тебе, человек доброй! Скажи-ко, не солги, по много-ли заработываешь деньгами на этих дровах и куды жо ты эте деньги деваешь? Тоже я, по крайней мере, худо-не корысно, буду вам царь, и это нужно узнать царю».

Реклама

Мужик ошарашился, испужался и перед царём извинился, что не знал, не ведал ево, а заработывает он в день по три полтины: «перву полтину заёмку плачу, а втору взаймы даю, третья-жо — так уходит». «Как так? — спрашивает опять ево царь, — кому-жо ты отдаёшь заёмную полтину?» — «Вашо царско величество! Тоже меня кормил отец с матерью, то первой полтиной я их теперь откармливаю, значит — займы плачу; другой полтиной кормлю моих ребятишек-детишек, значит, на них в займы держу, а оне, после, меня станут откармливать, отплачивать». «Как-жо, — спрашивает царь, — третья полтина так уходит?» — «А третью полтину даю писаришкам да господам...» — «На что-жо оне берут с вас эте деньги?» — «Ну, кто их знает, на что оне берут, как оне живут не по нашему, да и не по вашему, царь».

За тем царь простился с дроворубом, сказал ему: «Спасибо тебе, мужичок! Смотри-жо, прилетит к тебе 100 гусей, то потеребить через перышко их умей». Сказал это царь и уехал во своё место, где он жил, и даёт там своему совету знать, штобы съехались все ево должностные князья и бояра и думные дьяки и што де будут оне тамо ево думу думать.

Собрались в назначенно время князи, бояра и дьяки во дворец к царю и загадал он им те загадки, што слышал сам от дроворуба, велел отгадать их и через трои сутки опять явиться.

Главные бояра, 100 человек, скорым успехом тотчас садятся все на лошадей и отправляются в ту же сторону, из коей приехал царь, и наталкиваются там на тово-жо мужика, што рубил дрова: «Бог-помощь тибе трудиться, человек доброй! Скажи-ко ты нам про твою загадку, котору ты царю загадал?» — «Ладно, я, господа чесные, подумаю; только загадки мои будут вам стоить дорого». — «Об этом, братец, слова нет, хошь сейчас деньги вынем». Сами вынули между тем деньги и выдали их мужику, а он обсказал свои загадки.

Поехали потом бояра все к царю прямо и по сказанному, как по писаному, разгадали ему загадки. Распустил их царь по домам живых и здоровых; по мужика послал он гонца, вытребовал ево к сибе и спросил: «Што, дроворубушко, каково потеребил гусей?» — «Взял, вашо царско величество, я с них по 3 тысячьки с носу». — «Ну вот, братец, ты теперь и узнал, куда девают деньги писаришки да господа»”.

Приведённые предания о ПетреI и сказка об Иване Грозном хорошо отражают фольклорный идеал государя: он видится великим, но одновременно и близким к народу, грозным, но непременно справедливым, испытывающим подданных нелицеприятно, но всегда остроумно.

В свою очередь анекдоты об исторических лицах, вырастающие на жанровых традициях преданий и сказок, извлекают из толщи монотонной повседневной жизни острые социальные коллизии, шаржированно передают типичные черты эпохи, общества и его вождей.

Поразительно, что практически ни в одной из приведённых выше жанровых позиций (предание, сказка, анекдот) мы не встретим образ Сталина как самостоятельную фигуру. Ни в роли демиурга, лично обустраивающего конкретное место, ни в роли путешественника, incognito изучающего нужды своего народа, ни в роли справедливого судьи в фольклорной исторической памяти он не остался (в отличие, скажем, от Ленина с уже фольклоризованными сюжетами преданий и анекдотов про “человека с ружьём”, “ходоков в Смольном”, “митинг на Путиловском”, “ёлку в Сокольниках” и так далее). Даже в обширном корпусе анекдотов советской эпохи образ Сталина оказывается одним из промежуточных звеньев в длинной веренице “генеральных секретарей”.

Показательно, что именование городов, заводов, станций метро в честь вождей и иных деятелей советской истории также лишь поверхностно соответствовало механизмам фольклорной памяти. Более того, бесконечные перемены названий порождали в результате откровенно комический эффект. Так, в начале 1980-х годов жительница села Красновидово рассказывала собирателю: “Ехала Екатерина в Крым и остановилась у нас здесь на кургане обедать. Поглядела кругом и говорит: «Какой красивый вид! Пусть это место так и называется: колхоз имени Горького»”.

Даже в народных воспоминаниях о Великой Отечественной войне, где любая фигура, попадающая в фокус исторической памяти, запечатлевается выразительно, образ Сталина выглядит схематичным и второстепенным. Вот, к примеру, рассказ ветерана войны, донского казака:

“Жуков четырежды раз Герой Советского Союза. Вот я тебе докажу.

Немец к Москве подошёл. Сталин собирает Ставку, спрашивает: «Кто будет защищать Москву?» Жуков говорит: «Я буду защищать Москву!» Сталин говорит: «А как ты будешь защищать?» — «А так и так». — «Ну, иди защищай!» Жуков пошёл и пропёр немцев на 120 километров от Москвы. Ему за это — Героя Советского Союза.

А немец тем временем Ленинград окружил. Жданов тогда защищал Ленинград. Он говорит: «Надо сдавать Ленинград». Жуков говорит: «Нельзя сдавать Ленинград. Я буду защищать Ленинград!» И пропёр немцев на 200 километров от Ленинграда. Ему — второй раз Героя Советского Союза...”

Пара Сталин–Жуков сильно напоминает здесь классические эпические пары Владимир Красное Солнышко — Илья Муромец, Кей Кавус — Рустам в «Шах-наме», Карл Великий — Роланд, король Артур — Ланселот и тому подобное. Деятельность властителя в эпическом сюжете и его воздействие на других персонажей исчерпываются словом. Речь государя на пиру полагает начало эпической интриге, сюзерен словом “накидывает службу” на своих вассалов. Тогда как именно богатырь (подлинный герой эпоса) своими действиями разрешает встающие задачи, одним движением руки устраняет возникающие препятствия (“на право махнёт — улочка, на лево махнёт — переулочек”). При этом как бы ни изображали сказители эпического государя (а он зачастую сластолюбив, самонадеян, скор на гнев и расправу), они тем не менее видят в нём воплощение централизованной власти, вокруг которой объединяются богатыри — защитники отечества.

По этой же архетипической схеме строится приведённый рассказ: вся история Великой Отечественной укладывается в четыре реальные, но не исчерпывающие всего хода войны сражения (Москва — Ленинград — Сталинград — Берлин), и в деятельность трёх исторических лиц — Сталин, Жуков, Жданов (властитель, один подлинный и один ложный герой), которые противостоят безличному немцу-басурману.

Обращаясь от прозаического рассказа к песенному эпосу и от русского материала к иноэтническому, мы также находим эпические стереотипы. Так, например, в сказаниях казахского акына Джамбула одним из центральных является образ певца на пиру у правителя:

Был чёрный буран, и чёрный снег мёл,

Когда в мир я пришёл, мал, чахл, нищ и гол, —

Но, Сталин, на праздник меня ты позвал —

И я богачом на порог твой взошёл...

На сердце моё он своею рукой

Орден Ленина, щедрый друг, положил...

Традиционный мотив незавидной доли певца, пока его искусство не оценили по достоинству (знакомый и русскому фольклору, например, по былине о Садке новгородском), получает в советском эпосе новую стилевую разработку. Вместо золотой казны и шубы с царского плеча наградой становится орден Ленина — деталь, кочующая из текста в текст вне зависимости от национальности певца:

— Парень Хачо,

Голый Хачо!

Вместо кабы из дыр и заплат

Новеньким френчем стал ты богат.

Кто тебе дал?

Кто тебе дал?

— Френч, облегающий крепкий мой стан,

Лениным, Лениным френч этот дан,

Лениным!

— Парень Хачо,

Нищий Хачо!

Вместо драных чулок, не солги,

Длинные выше колен сапоги

Кто тебе дал?

Кто тебе дал?

— Мне сапоги этой самой длины

Лениным, Лениным тоже даны,

Лениным!

— Парень Хачо,

Товарищ Хачо!

Был молчаливей ты всех горемык!

Новый твой, острый, искусный язык

Кто тебе дал?

Кто тебе дал?

— Мне, в батраках кто к молчанью привык,

Лениным дан мой искусный язык,

Лениным!

— Товарищ Хачо!

Профессор Хачо!

Тёмным ты был батраком — уй-ю-ю!

Знанья твои, всю учёность твою

Кто тебе дал?

Кто тебе дал?

— Мне, как и многим, что были темны,

Лениным знания наши даны,

Лениным!

— Славный Хачо,

Знатный Хачо!

Ты — лучший колос родных наших нив!

“Ленина орден”, твой труд оценив,

Кто тебе дал?

Кто тебе дал?

— Мне за всё то, что в труде моём есть,

“Ленина орден”, как высшая честь,

Сталиным дан,

Сталиным дан,

Сталиным!

Напрашивается вывод о том, что Сталин в фольклорных произведениях 1930-х годов изображается не как исторический деятель конкретной эпохи, но как стереотипный правитель заведомо условного, идеализированного, хотя и обладающего всеми внешними чертами историзма, “эпического времени”.

Механизмы создания картин “золотого века” на материале советской реальности хорошо видны в фольклорных стилизациях М.С.Крюковой. Творчество этой действительно выдающейся сказительницы былин при соприкосновении с современностью приобретает специфические формы. Вот цитата из учебника по фольклору 1941 года: “При чтении «новин» Крюковой нужно принять во внимание одно обстоятельство, связанное с процессом её творчества в создании их: она работает с помощью писателя В.А.Попова. Попов снабжает М.С.Крюкову книгами, газетами и журналами, много ей рассказывает, сопровождает сказительницу в её путешествиях (М.С.Крюкова недавно совершила путешествие на Кавказ в сопровождении В.А.Попова и его жены). Что касается участия писателя в самом творческом процессе Крюковой, то он сам так говорит об этом: «Моё участие при записи и обработке сказаний заключалось в помощи расположить события в правильной исторической последовательности, в исключении отвлечений, не имеющих отношения к основной теме, в сокращении повторений и слишком растянутых описаний... В последнее время М.С.Крюкова занята большой творческой работой над созданием большой поэмы об И.В.Сталине. Путешествие на Кавказ, где она посетила Гори, родину вождя, и любовалась Кавказскими горами и Чёрным морем, произвело на неё сильнейшее впечатление, что должно будет найти яркое отражение в её поэме»”.

Результатом подобных “социальных заказов” и последующей литературной обработки, уничтожающей характерные черты былинного эпоса, становились тексты типа «Слава Сталину будет вечная!»:

Хороша Москва прекрасная!

Всего краше-дороже стена кремлёвская

Со высокими всё со башнями.

Как со той башни день и ночь

Во платье-то во военном всё,

В руках с трубочкой подзорною,

Со улыбочкой со весёлою

Глядит-правит страной заботливо

Превеликой вождь, предоброй отец,

Ещё славной, мудрой Сталин-свет.

Он всё видит-слышит, как живёт народ,

Как живёт народ, как работает.

За хороший труд награждает всех...

Очевидно, что слагавшийся веками стиль и образный мир русских былин сопротивляется сюжетным новациям и идеологической правке. Гораздо большей эстетической удачей оказывались сказания народов Севера на те же темы. Каноны первобытного эпоса предполагали наличие единственного героя, богатыря космического масштаба, один на один сражающегося с хтоническими чудовищами и обустраивающего вселенную, что как нельзя лучше соответствовало задачам идеального изображения личности вождя. Вместе с тем применение сказителями привычных мифопоэтических гипербол приводило к полной утрате исторической конкретности и стиранию каких бы то ни было индивидуальных черт героя. В результате “Сталин-батор” практически неотличим от доисторических богатырей:

У края большой земли,

У самого чёрного моря,

У самых высоких гор —

Летящему орлу не долететь,

Лучшей лошади не доскакать —

В далёкой земле родился,

В славном народе вырос

Великий, больше других, богатырь.

На овечьей шкуре ему не улечься,

На воловьей шкуре ему не улечься,

Не по годам растёт — по дням.

О многом узнать он захотел,

Отца-мать расспрашивать стал...

.....................................

Слушал эти слова, эту речь

Сталин-батор и грозно хмурился:

“Поборюсь за народ!” — сказал.

Круглую землю взял в руку,

Кружиться на ладони своей заставил, —

Как обувь, со всех сторон осмотрел:

Куда поставить заплату, увидел...

Если схематизм и стереотипность изображения личности вождя народов в исторических жанрах фольклора можно было бы списать на привычные сюжетные схемы, устойчивые смысловые ассоциации и канонический набор художественных приёмов, при помощи которых создаётся идеальный мир этнической истории, то однотипность мотивов, образов и словесных формул в лирических песнях и частушках явно противоречит назначению этих жанров — выражать индивидуальную, уникальную, сиюминутную мысль и эмоцию:

Отгремели грозы в небе,

Тёплый в поле выпал дождь;

Жизнь чудесную наладил

С нами Сталин, друг и вождь.

Наш отец, великий Сталин,

Смотрит зорко из Кремля:

Нет ли в поле где огрехов,

Вся ли вспахана земля?

Василёчки, как глазочки,

Расцветают в полюшке.

За то Сталину спасибо,

Что живём на волюшке!

Не пытай меня, подружка,

Чем я опечалена:

Я на съезде не была,

Не видала Сталина.

Несколько богаче мир традиционной любовной частушки 1930-х годов. Злободневная информация (лётчики вызволяют челюскинцев из ледового плена) даёт лишь новый поворот для разработки темы вечного чувства:

Я закрою печь заслонкой,

Чтоб пирог румянился.

Мне, молоденькой девчонке,

Водопьянов кланялся!

Моё сердце ранено

Лётчиком Каманиным.

Эх, попасть бы среди льдин,

Да чтоб вылетел один!

Софизм Сталина — “пролетарская по своему содержанию, национальная по форме — такова общечеловеческая культура, к которой идёт социализм” — содержит в себе логическое противоречие: частные и исторически преходящие категории культуры (“пролетарская”, “социалистическая”) уравниваются с существенными, универсальными и непреходящими (“национальное”, “общечеловеческое”). В том же суждении допущена и другая “ошибка”, за которую ругают на уроках литературы уже восьмиклассников: форма не может быть бессодержательна, национальная форма предполагает национальное содержание.

Рассмотренные выше примеры хорошо показывают, что подлинно фольклорные произведения не просто используют национальный колорит, не просто украшают древними орнаментами “девушку с веслом”. Применяя всё формальное богатство своей многовековой этнической традиции, каждый из певцов и сказителей стремится выразить собственные, а не индоктринированные представления, национальные идеалы, а не обезличенно растиражированные СМИ штампы.

Именно в этом случае вместо чёрно-белой гаммы (тёмное прошлое / светлое настоящее, классовые товарищи / враги народа) возникает цветной ковёр национального образа мира, где своё значительное место занимает и функция центральной власти, и лицо, её представляющее. Как, например, в удмуртской песне, где образ народного вождя вписан ключевым, но всего лишь одним из многих элементов в картину вселенной. Точно так же, как у настоящей фольклорной загадки отгадка не бывает единственной:

“Что ярче на свете солнца?

Что выше на свете тучи?

Что глубже на свете моря?” —

Так спрашивал внук у деда,

И так отвечал ему дед:

“Счастье ярко, как солнце,

Мечты высоки, как тучи,

Глубок человек, как море, —

Найди мне другой ответ”.

А внук засмеялся... “Слово

Твоё драгоценно, дед.

Но жду я, мой старый, снова

На пять вопросов ответ.

Кто дал удмуртам счастье,

Кто дал им силу и славу,

Открыл им ворота к солнцу,

Мечтой окрылил высокой?

Кто лучший удмуртов друг?”

“Сталин принёс мечту нам,

Сталин принёс нам счастье,

Сталин принёс нам силу,

Сталин принёс нам славу —

Он наш учитель и друг!”

|